J’ai découvert ce livre en écoutant le podcast Folie Douce, épisode 29. Dans cet épisode, Lauren Bastide interroge dans un entretien croisé Adèle Yon, autrice et Laurie Laufer, psychanalyste féministe autour de la folie des femmes. « Ensemble, elles évoquent la nécessité de parler des femmes et leurs combats, mais aussi de rencontrer ses fantômes, et de “remplir leur transparence”. La peur d’être folles provient d’un dispositif social qui accule les femmes à des rôles qu’elles ne veulent pas occuper. Toutes deux fascinées par le “trop” reproché sans cesse aux femmes, elles parlent de la médicalisation des émotions dans nos sociétés, et de la difficulté de se soulever et mettre du désordre dans un contexte patriarcal. »

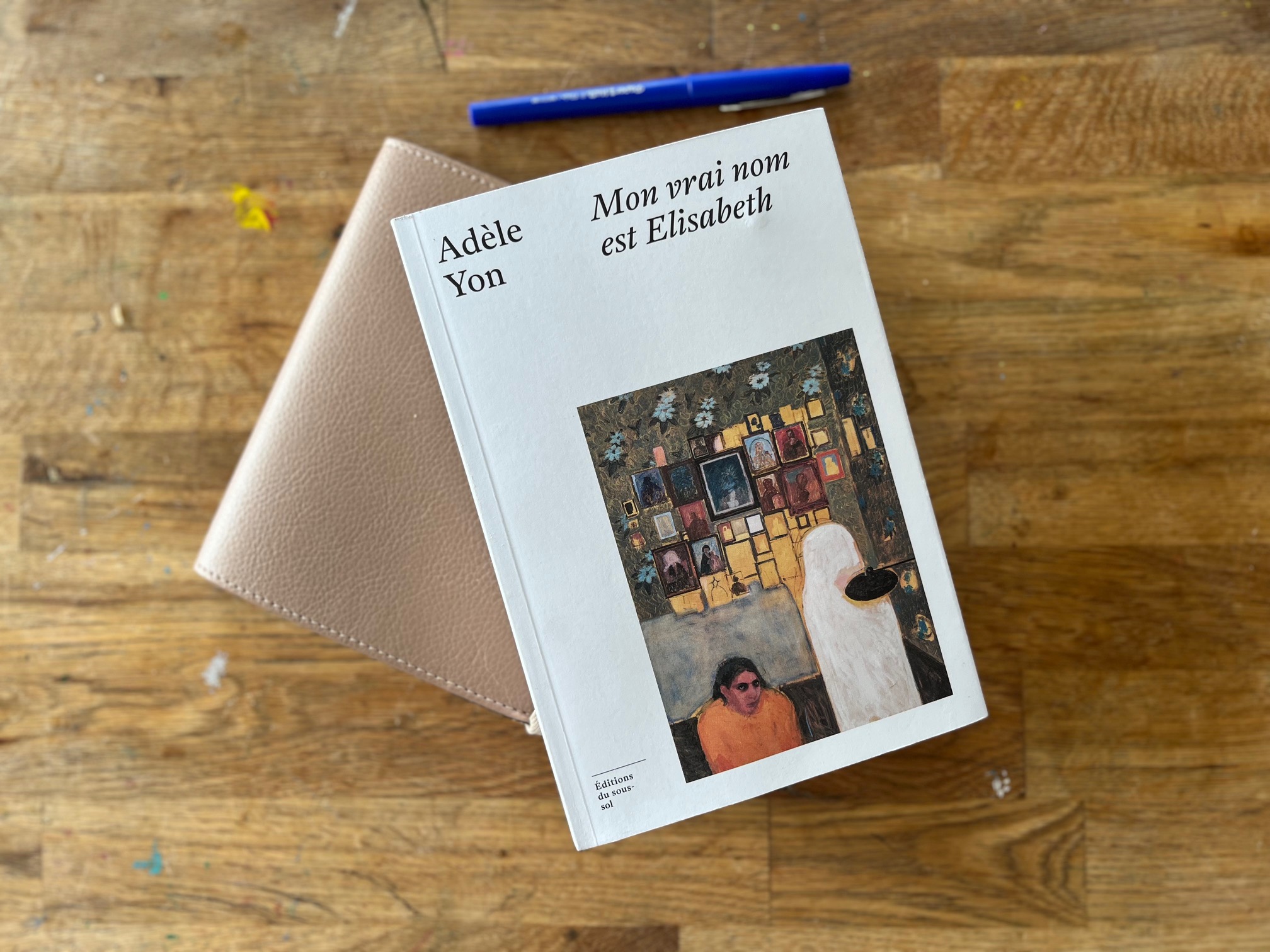

Mon vrai nom est Elisabeth. De Adèle Yon

J’ai commencé la lecture de ce livre (entre roman, recherche, récit personnel) dans une période de fort questionnement intérieur. Dans le podcast, comme dans son livre, la première interrogation de l’autrice est « suis-je folle ? » ou « ai-je hérité de cette folie ».

D’aussi loin que je puisse remonter dans ma mémoire, je pense que j’ai toujours été hanté par la même question.

Celle de la, présupposée, folie des femmes et comment elle se transmet.

Je pense même que mon parcours tout entier m’a amené à cette transition professionnelle; à ma volonté de transmettre aux femmes le pouvoir de reprendre leur vie en main, leur état émotionnel, afin de ne plus se laisser hanter par cette funeste destinée, mais plutôt faire de nos fluctuations émotionnelles un allié, une preuve que nous sommes vivantes et que tout comme la nature, nous avons nos fluctuations, nos moments de replis, nos moments d’éclosions.

La lecture de « Mon nom est Elisabeth » m’a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais intuitivement : la folie des femmes a surtout été un moyen pour des hommes, des institutions, de les contenir, les faire entrer dans un cadre sociétal. Les enfermer dans une maladie pour mieux les contenir.

Enquête sur une époque ?

Le récit de l’autrice a plusieurs clefs d’écriture : des interviews des survivants, le récit de soi mais aussi l’exhumation d’archives de l’époque. Dans Mon nom est Elisabeth, Adèle Yon tente de reconstituer le récit de la vie de Betsy, son arrière grand mère, diagnostiquée schizophrène dans les années 50. En remontant l’histoire de Betsy, en assemblant les traces restantes de passé, l’autrice met en lumière ce que fut la psychatrie à cette époque là. Comment et pourquoi les femmes étaient diagnostiquées folles et comment on les traitait, médicalement parlant.

L’histoire de la lobotomie, en France, mais aussi aux Etats Unis. Comment on pensait alors que la folie était d’origine organique. Et comment ce point de vue a littérallement justifié la torture de milliers de patients, en majorité des femmes.

Enfin, l’autrice met en lumière ce qui se joue dans la cellule familiale. Le silence comme moteur principal pour faire tenir tout un système de domination.

“C’était un nom qu’on ne prononçait pas. Maman, c’était un non-sujet. Tu peux enregistrer ça. Maman, c’était un non-sujet.”

La maternité pour soigner les femmes ?

Mes dernières lectures m’avaient déjà sensibilisé à cette question de la supposée folie des femmes. A ce titre, je vous recommande la lecture de Caliban et la sorcière de Silvia Federici qui, en retraçant la domination du monde capitaliste, met en lumière les différentes formes d’asservissement des femmes aux fils des siècles. L’oeuvre de Adèle Yon m’a permis d’ouvrir une nouvelle voie de réflexion.

Betsy a eu six enfants. Six. Déjà, lors de la deuxième grossesse, du deuxième accouchement il semble évident que la maternité aggrave ses problème (les déclenchent ?). Pourtant, alors qu’elle subit des électrochocs à Paris après ce second accouchement, les médecins recommandent de nouvelles grossesses, de nouveaux enfants pour réparer le caractère exubérant de Betsy. Les grossesses d’Elisabeth s’enchainent. Ce sont ses soeurs et sa mère qui s’occupent des nourrissons, la laissant de plus en plus fragilisée. Incapable de s’occuper de ses enfants.

Survient une première cure, à base de comas hypoglycémiques. La colère, puis la rage de Betsy. Justifiant ensuite sa lobotomie et son internement.

L’histoire d’une femme que l’on a fait plier par son corps.

Ce qu'il reste

Si l’histoire de Betsy est unique, elle permet une nouvelle lecture pour toutes celles qui se sont déjà posées la question de la maladie mentale : d’où vient-elle ? A qui remonte-t-elle ? L’ai je moi aussi attrapé ? Comme le dit si bien l’autrice « Comprendre ne résout rien. Comprendre transforme la souffrance en colère, et la colère ne résout rien. Mais la colère a un pouvoir: elle éventre les paravents. Elle les fait tomber, elle les brise, elle déchire le tissu avec le bois dont ils sont faits. (…) Je veux bien croire que la peur tue, que la culpabilité tue, que le silence tue, mais je ne peux pas croire qu’on meure d’avoir regardé la souffrance en face. Moi, en tout cas, je ne suis pas morte »